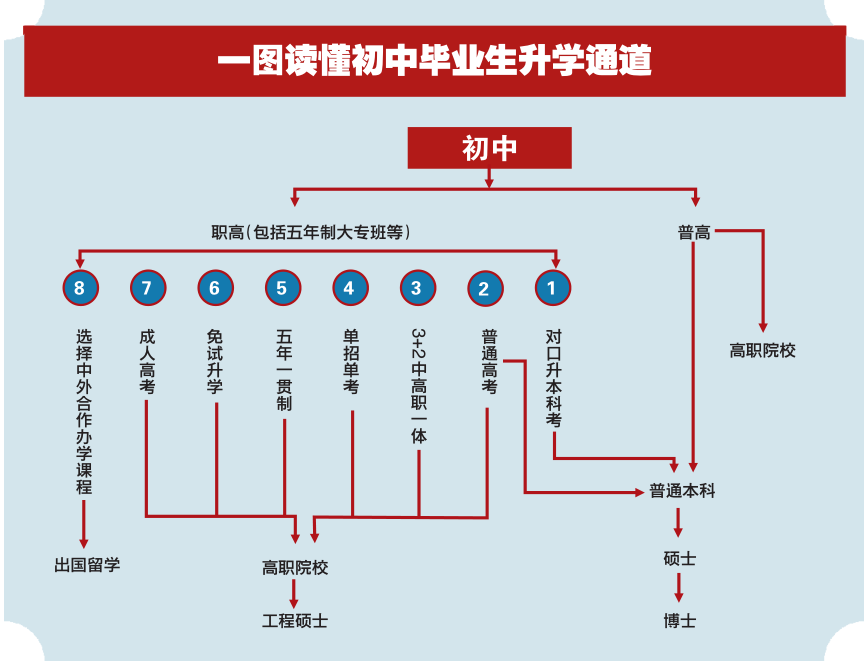

同学们,你们也许还不太了解,改革开放以来,我们已经为你们开通了与就业的“立交桥”,修筑了四通八达的求学“高速公路”,诸如普通高中、中职学校、技工院校、高职院校、普通大学等等,可以说条条大路通“罗马”,条条道路通向成功。比如就学于技工学校,你就可以获得“工或预备技师+大专”的证书。

请看总书记的一系列重要指示:

职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,是广大青年打开通往成功成才大门的重要途径,肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责,必须高度重视、加快发展。

——2014年6月,就加快发展职业教育作出重要指示

要树立正确人才观,培育和践行社会主义核心价值观,着力提高人才培养质量,弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境,努力培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才。要牢牢把握服务发展、促进就业的办学方向,深化体制机制改革,创新各层次各类型职业教育模式,坚持产教融合、校企合作,坚持工学结合、知行合一,引导社会各界特别是行业企业积支持职业教育,努力建设中国特色职业教育体系。要加大对农村地区、民族地区、贫困地区职业教育支持力度,努力让每个人都有人生出彩的机会。

——2014年6月,就加快发展职业教育作出重要指示

脱贫攻坚期内,职业教育培训要重点做好。一个贫困家庭的孩子如果能接受职业教育,掌握一技之长,能就业,这一户脱贫就有希望了。

——2015年11月27日,在中央扶贫开发工作会议上的讲话

新形势下,中华职业教育社要立足自身特点和优势,广泛联系和团结有志于职业教育的海内外各界人士,加强交流协作,积建言献策,更好服务社会,不断为促进我国职业教育发展,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献。

——2017年5月5日,致中华职业教育社成立100周年的贺信

实体经济是我国经济的重要支撑,做强实体经济需要大量技能型人才,需要大力弘扬工匠精神,发展职业教育前景广阔、大有可为。

——2019年8月20日,在甘肃考察时强调

劳动者素质对一个、一个民族发展至关重要。技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础,对推动经济高质量发展具有重要作用。要健全技能人才培养、使用、评价、激励制度,大力发展技工教育,大规模开展职业技能培训,加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才。要在全社会弘扬精益求精的工匠精神,激励广大青年走技能成才、技能报国之路。

——2019年9月,对我国选手在世界技能大赛取得佳绩作出重要指示强调

要大力发展职业教育和培训,有效提升劳动者技能和收入水平,通过实现更加充分、更高质量的就业扩大中等收入群体,释放内需潜力。

——2020年9月22日,在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上的讲话

劳动者素质对一个、一个民族发展至关重要。当今世界,综合国力的竞争归根到底是人才的竞争、劳动者素质的竞争。我国工人和广大劳动群众要树立终身学习的理念,养成善于学习、勤于思考的习惯,实现学以养德、学以增智、学以致用。要适应新一轮科技革命和产业变革的需要,密切关注行业、产业前沿知识和技术进展,勤学苦练、深入钻研,不断提高技术技能水平。要完善现代职业教育制度,创新各层次各类型职业教育模式,为劳动者成长创造良好条件。

——2020年11月24日,在全国劳动模范和工作者表彰大会上的讲话

技术工人是支撑中国制造、中国创造的重要基础。要完善和落实技术工人培养、使用、评价、考核机制,提高技能人才待遇水平,畅通技能人才职业发展通道,完善技能人才激励政策,激励更多劳动者特别是青年人走技能成才、技能报国之路,培养更多高技能人才和大国工匠。要增强创新意识、培养创新思维,展示锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气。要推进产业工人队伍建设改革,落实产业工人思想、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施,造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的宏大产业工人队伍。

——2020年11月24日,在全国劳动模范和工作者表彰大会上的讲话

各级党委和政府要高度重视技能人才工作,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路,培养更多高技能人才和大国工匠,为建设社会主义现代化提供有力人才保障。

——2020年12月10日,致首届全国职业技能大赛的贺信

要把立德树人作为根本任务,坚持应用技术型办学方向,适应社会需要设置、打好基础,培养德智体美劳发展的社会主义建设者和接班人。——2021年3月25日,总书记在闽江学院(前闽江职业大学和福州师范高等专科学校)考察调研时指出。

全国职业教育大会13日在京落下帷幕。总书记作出重要指示强调,“在建设社会主义现代化新征程中,职业教育前途广阔、大有可为”。

这是总书记再一次强调职业教育“大有可为”。

对职业教育,总书记一直高度重视。他多次到职业学校考察调研,对职业教育作出一系列重要论述,亲自推动相关改革,解决了不少职业教育发展的关键问题。

中职和高中有什么不同?

入学门槛不同

普通高中对中考分数都有较高要求,分数达标才能入学;中职属于面向人人的教育,除较热门的部分中职学校和外,大部分中职学校对中考成绩没有太高要求,学生只要符合学校招生要求,即可报名入学。

培养目标不同

普通高中以为导向,学生以学习文化知识为主;中等职业学校以学习职业技术为导向,在学习基本文化知识的基础上,更加强调技术技能的培养,学习方式灵活多样,学生的动手实践能力更强。近年来,大力推行职教高考改革,读中职的学生也可以选择,同样可以升入大学本科,攻读硕士、博士学位。目前很多中职校开设有班和就业班,更有针对性地进行培养,让学生多一份选择。

培养目标不同,结果也是截然不同的。读普通高中的学生如果未能继续而选择直接就业,没有技术技能支撑,不具有就业竞争力;中职学校学生既可以选择也可以选择就业,如果失败选择就业,有技术技能支撑,更具就业竞争优势,也能更快适应就业环境。

渠道不同

读普通高中只能通过参加普通高考,考试难度大;读中职,学生的方式包括职业单招本科考试、高等职业院校单独考试招生、高职对口自主招生等途径,考试难度相对较低。同时,中职生也可以参加普通高考。

读中职还是读高中,相信考生和家长们看过介绍后心里都有了底。人人都渴望成才,但是成才的方式有很多种,只有选择了真正适合自己的路径,才能真的获取成功。

一、升入中专(中等学校)

实施全日制中等学历教育的职业学校,在级别上相当于普通高中,包括公办和民办的普通中专、成人中专、高等院校附属的中专部。学生在校主要学习中等知识,同时也进行文化课的学习,与对应的高等学校(高等专科和本科)知识是承接、递进关系。途径有“3+2”贯通培养、普通高考、对口等。主管单位为教育部门。

二、升入职高(职业中学、职教中心学校)

是职业中学的一种,普通教育与职业教育相结合的中等学校 ,属于高中阶段的一种中等职业教育。学生在职业高中不但要学习高中的基本课程,还要学习知识,要求文化性和职业技能性并重。毕业后,职高和中专属于同等学历,即“中专学历”。途径有“3+2”贯通培养、普通高考、对口等。主管单位为教育部门。

三、升入技校(技工学校)

技工学校以培养中级技术工人为主,教学更重视劳动技能培训。按办学层次分为:中级技工学校、技工学校、技师学院。主管单位为人社部门。

四、升入五年一贯制高职院校

初中毕业参加中考,可以报考五年一贯制高职院校,达到录取成绩后直接进入高职院校学习,成绩合格后,毕业颁发初中起点五年一贯制书。此学历为承认的普通全日制专科学历,修业年限注明“五年一贯制”字样。可专升本。主管单位为教育部门。

五、中高职“3+2”贯通培养

“3+2”贯通培养是指中职学校与高职院校联合培养。初中毕业后,在中职学校报名并选定中高职“3+2”贯通培养学习形式。首先在中职学校完成3年学习课程,成绩合格后,毕业颁发中职书;后通过转段考试进入到联合培养的高职院校继续学习2年,成绩合格后,毕业颁发高职(大专)学历书。前三年实行中职学校收费标准,后两年实行高职院校收费标准。(“3+2”贯通培养学生三年后既可以选择中专毕业直接就业,也可以选择升入高职院校继续学习)。

除上述途径外还有艺体特长生、国际学校等方式。

如果您或者您的孩子升入中等职业学校(中专、职高、技校)毕业后,还想继续深造,又有哪些方式呢?让我们继续往下看吧。

一、高职单招(高职院校单独招生考试)

高职单招报考院校为省内院校,高职院校根据自身教学需要设置考试科目,自主命题、考试、评卷、面试、录取。高职单招考试在对口考试之前进行,可以提前选择和院校,对选择没有限制,毕业颁发的及毕业生待遇与高考统招毕业生无区别。

二、对口考试

是指省内普通高等院校对口招收中等职业学校的应、往届毕业生。“对口”是指所报与所学相同或相近。考试科目为语文、数学、英语和基础、技能。达到录取分数线后,可升入省内高职或本科院校继续学习。通过对口考上大学后,待遇与普通高考学生相同,毕业颁发的书与高考统招书一致。

三、普通高考

中等教育学校毕业或具有同等学历的人员可以申请报名。中等职业学校毕业生符合报考规定,在填报报考院校时可选择省内外高等学校(高等专科和本科),选择范围较广,录取后属全日制学历教育。

四、职教高考

近日,中共河南省委、河南省人民政府重磅发布《深化新时代教育评价改革实施方案》涉及“职教高考”,健全职业学校评价,制定职业学校(含技工院校,下同)评价标准与办法,重点评价职业学校德技并修、产教融合、育训结合、毕业生就业质量、“双师型”教师队伍建设等情况,高质量推进“人人持证、技能河南”建设,持续开展教学诊断与改进、教学质量评价,探索建立河南特色职业教育竞赛制度。加强“双高”建设绩效评价。深化职普融通,完善与职业教育发展相适应的学位授予标准和评价机制。

除上述途径外还有免试、成人高考、出国留学等方式。